18 – Achtsamkeit, Narzissmus und die Kunst des widersprüchlichen Denkens

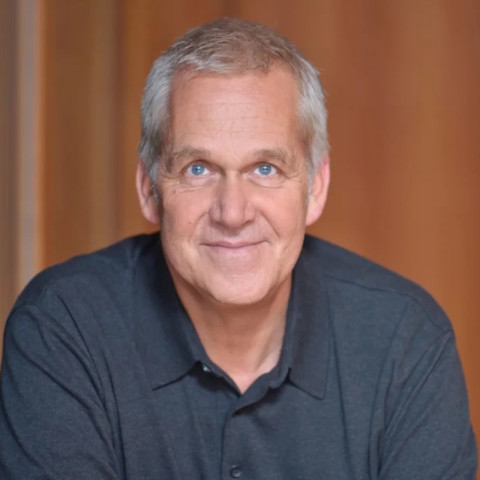

Klaus Eidenschink, Coach und Autor

Ist Achtsamkeit gut oder schlecht?

Befähigt sie Menschen, sich selbst und andere umfassend wahrzunehmen? Oder sorgt sie dafür, dass Menschen sich und ihre Gefühle anpassen, egal unter welchen Bedingungen? Unterstützt Achtsamkeit Mitgefühl oder schürt sie Egoismus? Befreit die Achtsamkeitspraxis von Zwängen oder bringt sie weitere Zwänge mit sich - etwa den Zwang zum Glücklichsein, zum positiven Denken, zum Meditieren etc.

„Auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Darum wehre ich mich gegen diese Art von Polarisierungen, wo man das Einatmen gegen das Ausatmen ausspielt“.

Das sagt Klaus Eidenschink. Der Coach, Coachingausbilder, Gründer und Leiter des Münchner Coachingzentrums „Hephaistos“ denkt grundsätzlich in Funktionen, nicht in Inhalten. Nichts, sagt er, ist per se gut oder schlecht. Mit einem scharfen Messer kann man etwas Leckeres kochen oder jemanden töten. Achtsamkeitspraxis kann also gut oder schlecht sein, je nachdem, welche Funktion sie hat.

Eine narzisstische Person kann Achtsamkeit nutzen, um ihre Grandiositätsphantasien zu füttern, oder sie kann die Praxis nutzen, um ihre eigenen dysfunktionalen Muster zu spüren und zu erkennen. Letzteres fällt narzisstisch geprägten Menschen allerdings schwer: Denn der Kern narzisstischer Not besteht in einem eklatanten Mangel an Selbstwahrnehmung. Deshalb ersetzen Menschen in narzisstischer Not die Selbstwahrnehmung durch ein Selbstkonzept, durch ein Ich-Ideal, und sind deshalb gar nicht meditations- oder achtsamkeitsfähig, weil sie die Fähigkeit, sich wirklich zu spüren, verloren haben.

Ein Gespräch über die buddhistische Lehre, narzisstische Führungskräfte, innere Leere und äußere Größe, den Zwang zum Glücklichsein und vor allem über die Fähigkeit, die aristotelische Logik der Dualität zu überwinden. Denn in einer komplexen Welt braucht es dringend die Fähigkeit, Widersprüche aushalten und paradox denken zu können.